Gewalt verursacht immer Gegengewalt

Gewalt verursacht immer Gegengewalt

Wie der Telefonhörer in Pandemiezeiten wieder an Brisanz gewinnt

#NiemalsGewalt heißt die aktuelle UNICEF-Kampagne. Ziel dieser Kampagne ist es, Eltern, Lehrende, Erziehende sowie Bürger*innen zu sensibilisieren, beim Thema Gewalt genauer hinzusehen und sich für das Recht jedes Kindes auf gewaltfreie Erziehung einzusetzen. Weitere Informationen rund um die Kampagne unter: https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/gewalt-gegen-kinder-beenden

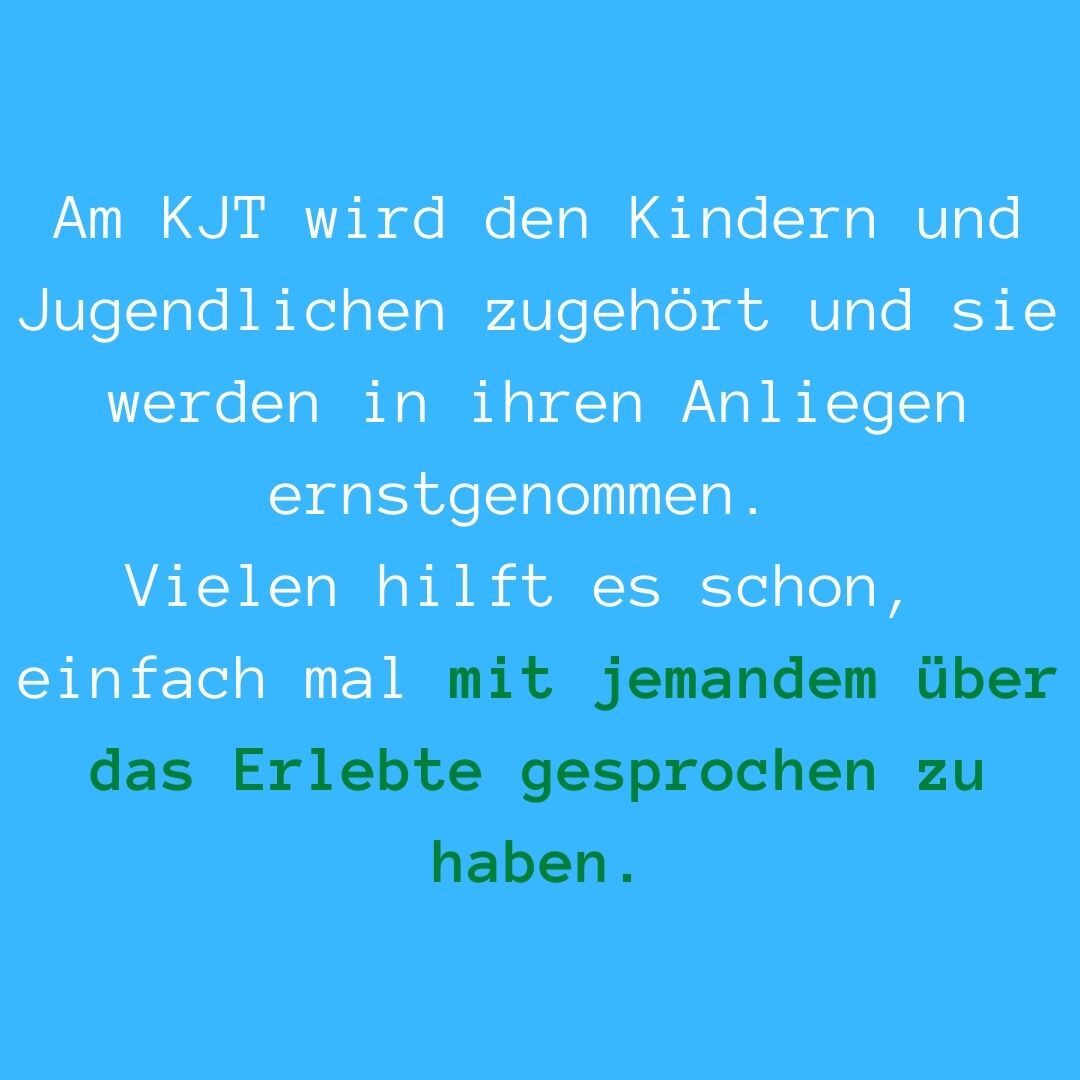

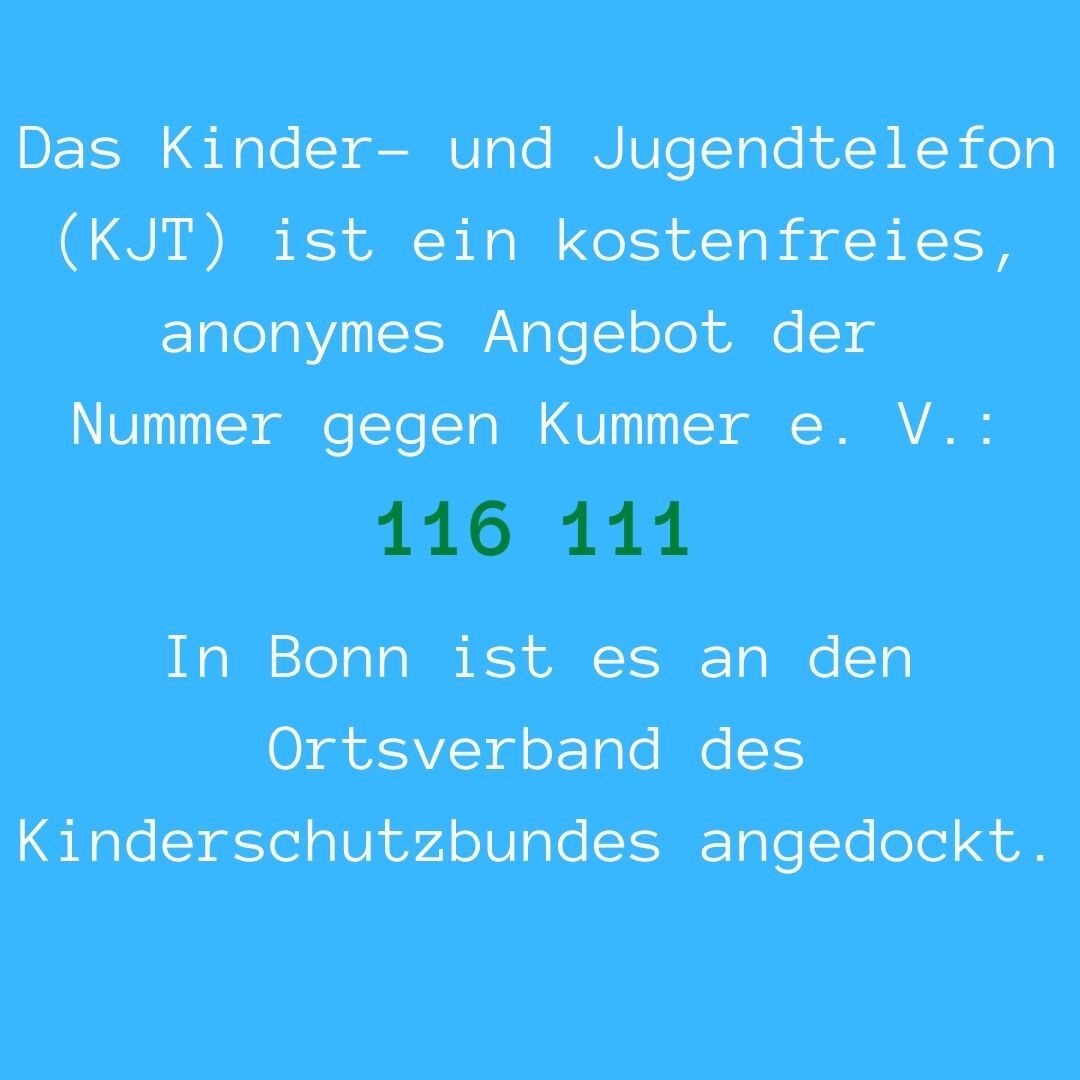

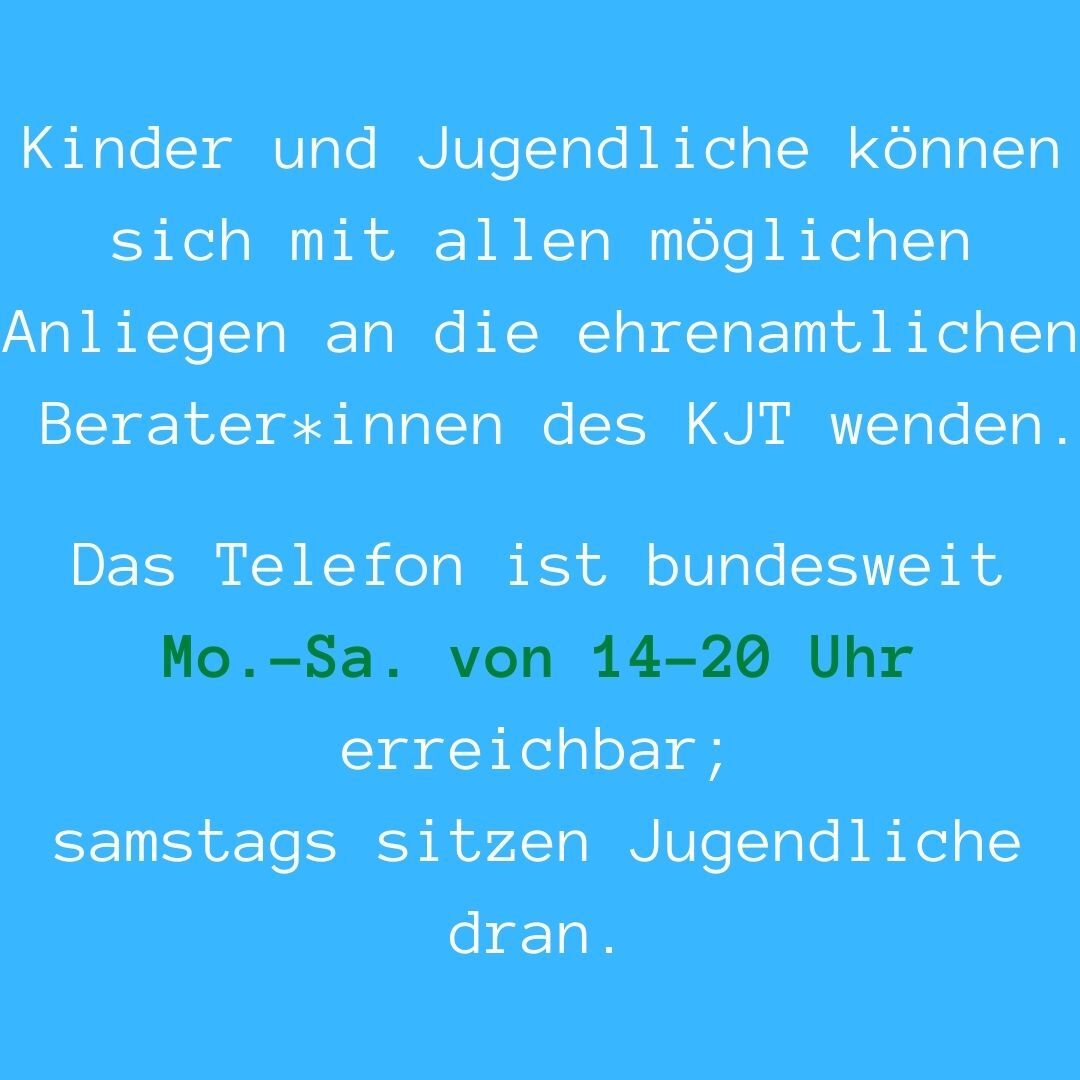

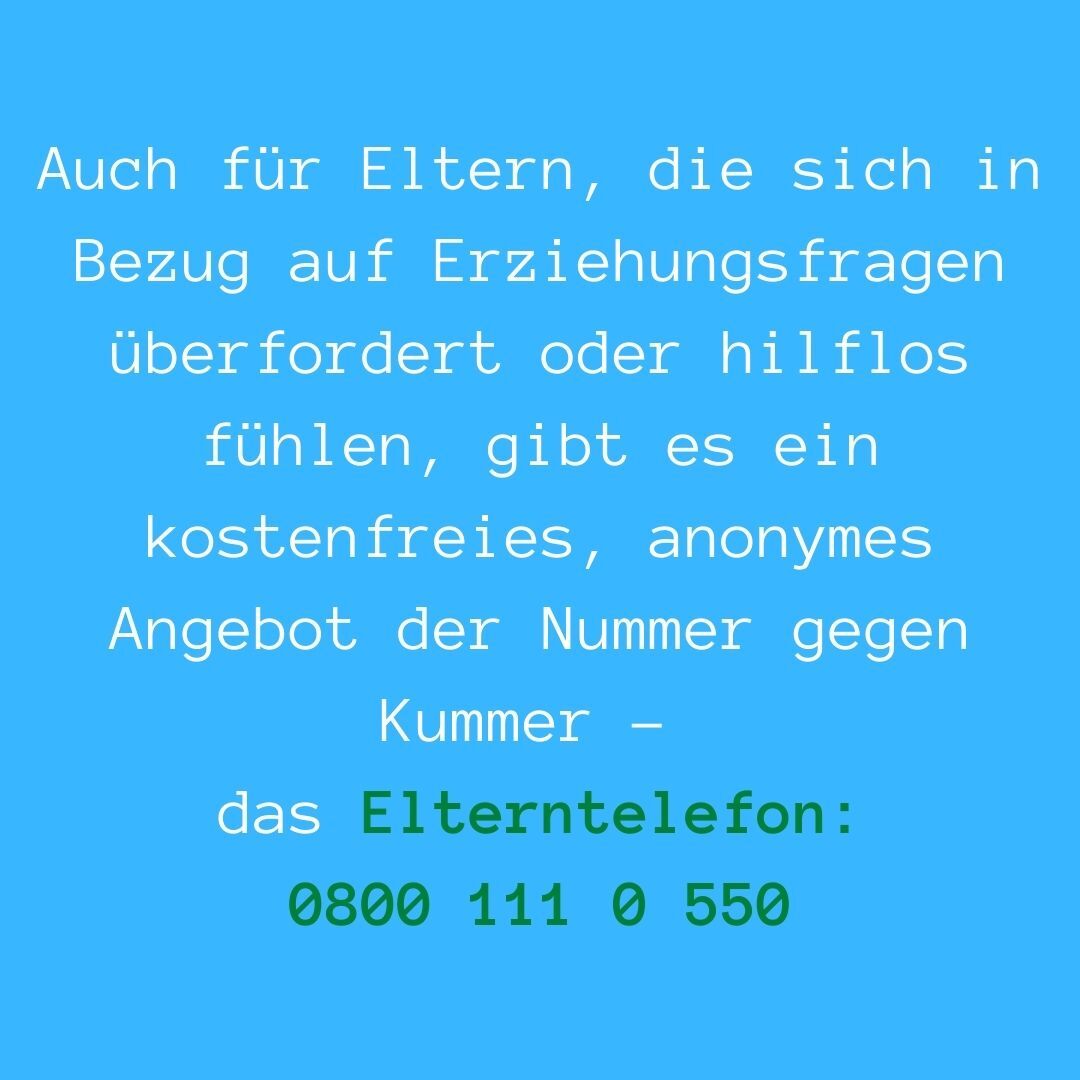

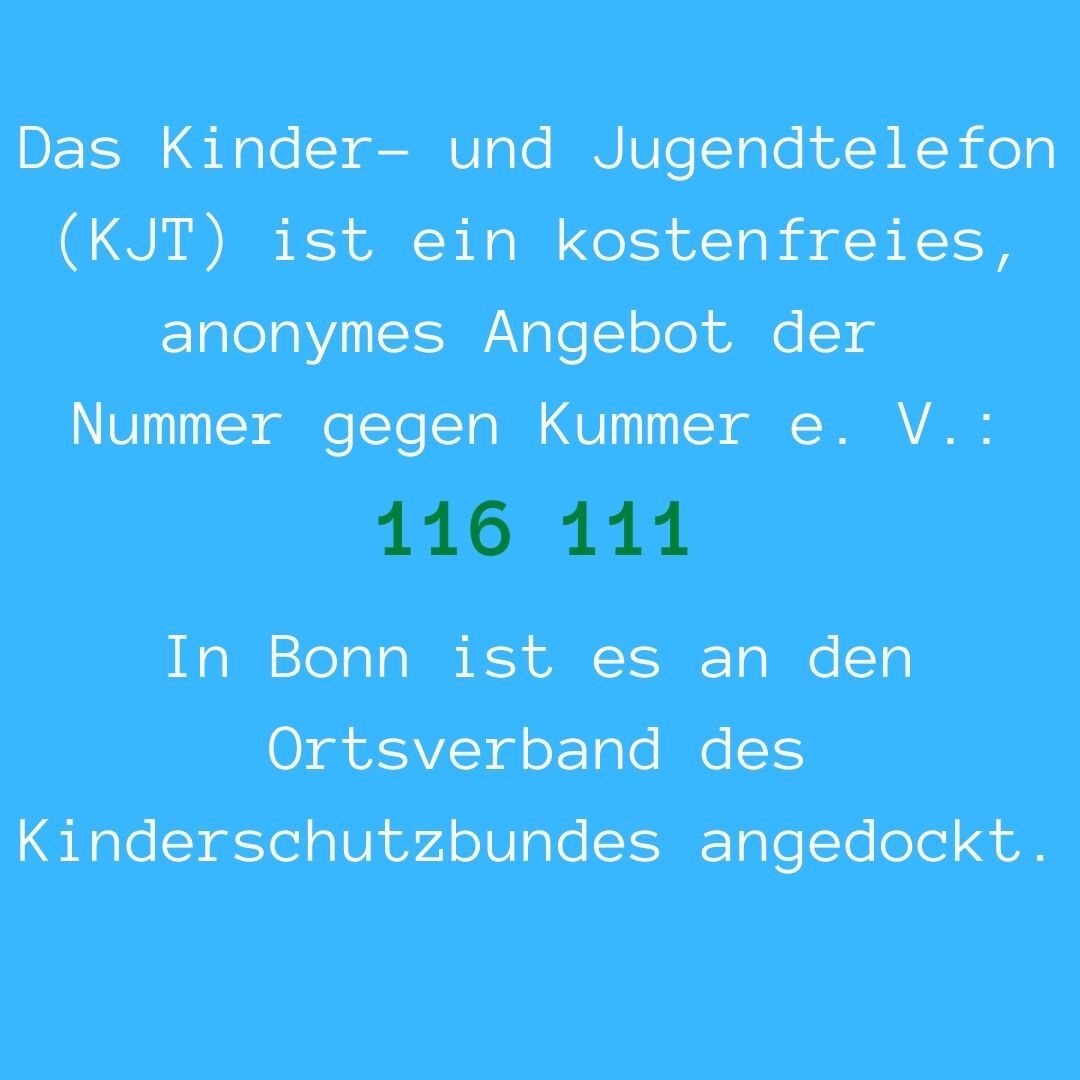

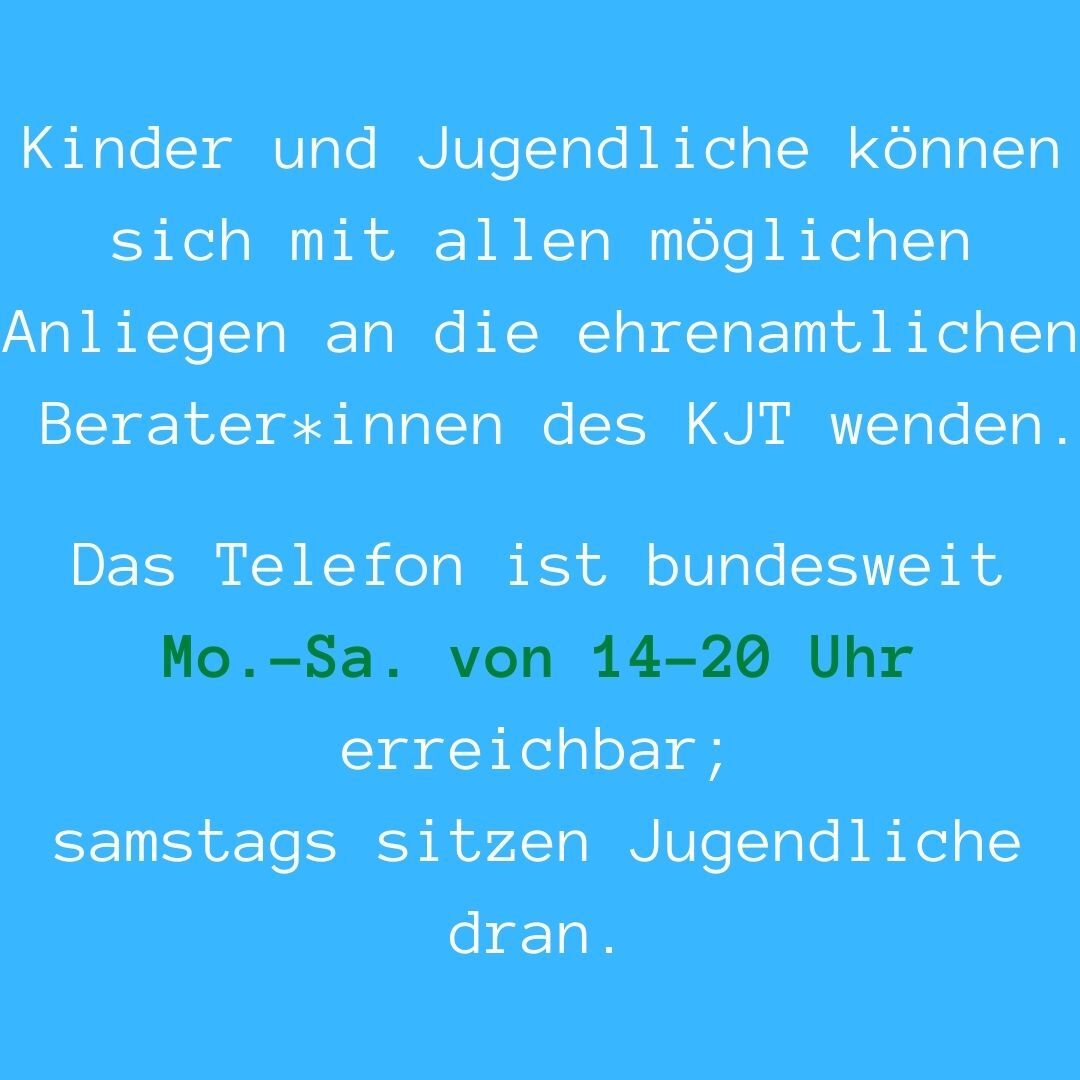

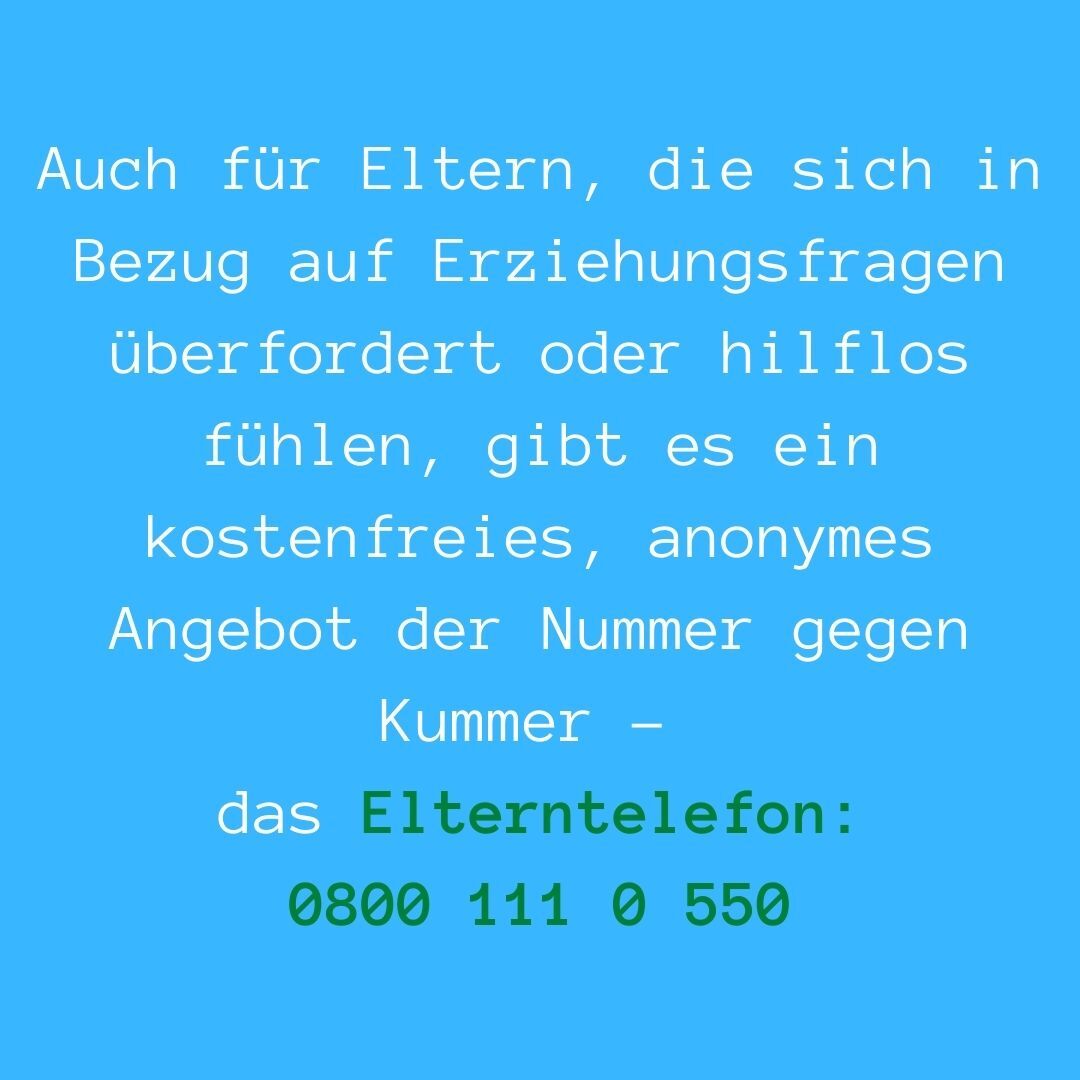

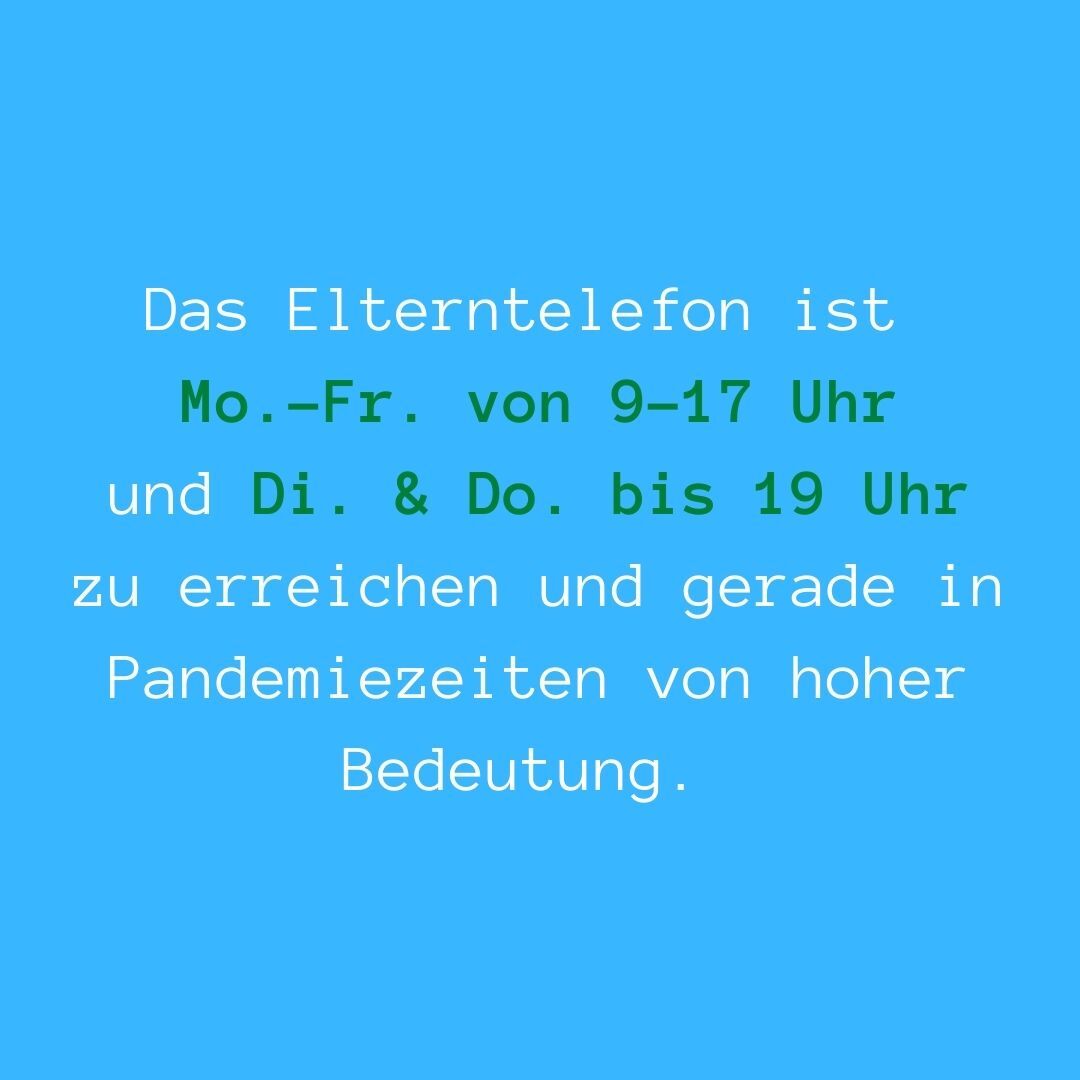

#NiemalsGewalt ist für uns Anlass, mit Menschen ins Gespräch zu kommen über ein Tabuthema, das schon lange keines mehr sein sollte: Gewalt durch Erziehende. Zum Auftakt haben wir mit einer Mitarbeiterin des Kinder- und Jugendtelefons (KJT) in Bonn gesprochen. Über die Arbeit am Telefon ganz allgemein und in Pandemiezeiten, über Berichte von Gewalt am Telefon und darüber, warum Gewalt niemals eine Lösung sein kann. Das KJT ist ein kostenfreies, anonymes Angebot der Nummer gegen Kummer e. V. Kinder und Jugendliche können sich mit allen möglichen Anliegen an die ehrenamtlichen Berater*innen des KJT wenden, auch das Thema häusliche Gewalt kann in diesem Kontext angesprochen werden. Am KJT wird den Kindern und Jugendlichen zugehört und sie werden in ihren Anliegen ernstgenommen. Ziel der Beratung ist eine „Hilfe zur Selbsthilfe“. Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendtelefon im Spezifischen und der Nummer gegen Kummer und ihren Angeboten im Allgemeinen und der Email- und Chatberatung gibt es in der angehängten Infobox.

Pandemie-spezifische Fragen

Weil wir um das Thema nicht herumkommen werden, zum Einstieg ein paar Fragen zur Telefonberatung in Pandemiezeiten und ihren Besonderheiten.

Haben bestimmte Probleme/ Themen/ Fragen von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie an Brisanz gewonnen?

KJT: Mittlerweile ja. Die Nummer gegen Kummer hat bereits zu einem frühen Zeitpunkt in der Pandemie ihre Angebote angepasst, etwa die Beratungszeiten am KJT ausgeweitet. Mit Fortdauern der Pandemie wird diese in den Beratungsgesprächen auch zunehmend spürbar. Motivationsprobleme, Isolation, Streitigkeiten zu Hause und depressive Tendenzen werden häufiger skizziert und auch ein „mir geht’s nicht so gut“ hören wir gerade öfter als üblich.

Was fehlt Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie und wie kann das KJT mit seinen Angeboten hier unterstützen?

KJT: Ganz klar der soziale Austausch und häufig auch die Schule (lacht). Letzteres hätte vor der Pandemie wohl niemand für möglich gehalten.

Die Beratung am KJT zielt auf eine „Hilfe zur Selbsthilfe“ ab. Dies stellt natürlich auch uns als Berater*innen gerade vor besondere Herausforderungen. Schließlich sind die Möglichkeiten etwas zu unternehmen, um z. B. Problemen zu Hause auszuweichen, gerade stark eingeschränkt. Vieles findet online statt. Und unsere Anrufer*innen sind durch Home-Schooling und Co. oft bildschirmmüde. Dennoch überlegen wir gemeinsam nach einer Lösung für das Anliegen. Die kann ganz individuell ausfallen. Eine WhatsApp-Gruppe gründen, Vertrauenspersonen im Umfeld ausmachen oder auch zum Hörer greifen, um Freund*innen zu kontaktieren. Der Hörer erfreut sich angesichts der Bildschirmmüdigkeit im Übrigen gerade einer großen Beliebtheit.

Unsere Beratungsleistungen umfassen aber auch ein offenes Ohr zu haben und die Kinder und Jugendlichen in ihren Anliegen ernst zu nehmen. Vielen ist damit bereits geholfen.

Telefon-Fragen

Es folgen ein paar Fragen zur Arbeit am Telefon im Allgemeinen.

Gibt es bestimmte Regionen in Bonn, aus denen besonders häufig Anrufe kommen?

KJT: Die Angebote der Nummer gegen Kummer sind kostenfrei und anonym. Die Nummern der Anrufenden sind also unterdrückt. Diese Anonymität und Vertraulichkeit ist ein ganz hohes Gut – auch wenn sie natürlich ihre Schattenseiten hat. Daher kann ich die Frage nicht beantworten.

Welche Altersgruppe nutzt das Angebot des KJT am intensivsten?

KJT: Im Jahr 2020 kamen ca. 2/3 aller Anrufe von 12- bis 17-jährigen. Aber auch jüngere Kinder und ältere Jugendliche suchen Rat beim KJT.

Was sind die Voraussetzungen für eine Arbeit am Telefon und was macht daran besonders viel Spaß?

KJT: Die ehrenamtlichen Berater*innen absolvieren zunächst eine umfassende Ausbildung von etwa 100 Stunden, auf ein halbes Jahr verteilt, die sie auf die Arbeit am Telefon vorbereitet. Dafür muss man dann natürlich auch die Zeit haben. Auch ist es gut, wenn man weiß, dass man danach längerfristig am Telefon aktiv sein kann – meist wird eine Mindestdauer von etwa zwei Jahren angepeilt. Ansonsten muss man nichts Spezifisches studieren oder studiert haben, um Berater*in zu werden. Hauptsache, man telefoniert gerne und ist sich dessen bewusst, was Zuhören alleine schon für einen positiven Effekt haben kann.

Außerdem helfen eine gehörige Portion Humor und Gelassenheit. Gelassen versuche ich beispielsweise Beleidigungen und Co. zu begegnen. Weil die Person am anderen Ende der Leitung mich nicht kennt, kann er*sie mich mit seinen*ihren Verletzungen nicht persönlich meinen. Diese Einstellung hilft mir an dieser Stelle oft.

Für mich ist die Arbeit am Telefon sehr bereichernd. Das Telefon ist ein Nabel zur Welt. Es bietet Einblicke über die „eigene Blase“ hinaus. Am Telefon merkt man, was im Leben so abgeht!

Wie psychisch belastend wird die Arbeit beim KJT von den Mitarbeitenden wahrgenommen?

KJT: Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube es kommt ein Stück weit auf die Grundhaltung an. Berater*innen am Telefon bieten „Hilfe zur Selbsthilfe“. Auch sie wahren ihre Anonymität und leisten keine aktive, aufsuchende Hilfe. Personen, die ihr Ohr gerne zur Verfügung stellen und davon überzeugt sind, damit vielen Kindern und Jugendlichen bereits helfen zu können, erleben die Beratung als sehr erfüllend. Bei starkem Hang zum Aktionismus ist eine Beratungstätigkeit am Telefon wahrscheinlich nicht das richtige.

Aber auch mit der besten Grundhaltung gibt es immer wieder Gespräche, die man mit nach Hause nimmt. Auch wir Berater*innen sind nur Menschen. Monatliche Supervisionen schaffen hier Abhilfe und auch zwischendurch gibt es jederzeit die Möglichkeit zum Austausch mit Kolleg*innen. Glücklicherweise kommen diese schwierigen Gespräche nur selten vor.

Das Thema Gewalt am Telefon

Gerne möchten wir auf diese schwierigen Telefonate, die glücklicherweise nur die Minderheit ausmachen, noch einmal zu sprechen kommen und den Bogen zur UNICEF-Kampagne #NiemalsGewalt schlagen.

Über welche Formen von Gewalt (physisch, verbal, psychisch, ...) wird beim KJT am häufigsten berichtet?

KJT: In meiner Erfahrung dreht sich das Gros der Telefonate um Beziehungsprobleme, Liebeskummer, das erste Mal oder neuerdings die pandemischen Herausforderungen. Dennoch gibt es natürlich auch von Zeit zu Zeit Anrufe, in denen Kinder und Jugendliche Formen von Gewalt skizzieren. Hier steht Mobbing an erster Stelle. Aber auch sexualisierte Gewalt kommt immer mal wieder vor.

Die offiziellen, bundesweiten Statistiken des Jahres 2020 sehen folgendermaßen aus: Von 97.046 Anrufen machten z. B. die Themen Psychosoziales und Gesundheit 38,5% aus, Probleme in der Familie 22,7%, alles rund um Sexualität 21,6% sowie Partnerschaft und Liebe 17%. Gewalt und Missbrauch machten 12,7% aus, Freundeskreis und Peergruppe 11,8%. In Bezug auf die Frage nach Problemen in der Familie machte die Eltern-Kind-Beziehung 51,6% aus; in Bezug auf die Frage nach Gewalt und Missbrauch wurden sexueller Missbrauch und körperliche Gewalt am häufigsten genannt. In 12.9% der entsprechenden Anrufe war spezifisch häusliche Gewalt ein Thema. Verbale Gewalt in Form von schneidender Behandlung o. Ä. wurde vermutlich häufig eher unter der „Eltern-Kind-Beziehung“ eingestuft.

Nun, da wir wissen, dass (häusliche) Gewalt viele Gesichter hat: Was sind typische Folgen von (häuslicher) Gewalt und wie kann das KJT hier helfen?

KJT: Das ist schwer pauschal zu beantworten. So verschiedentlich die erfahrene Gewalt, so verschiedentlich ist auch der Umgang damit. Manche Kids sind total taff und haben auch schon eigene Ideen zur Problemlösung entwickelt. Da ist unsere Aufgabe dann in erster Linie zu bestärken. Und andere Kinder und Jugendliche brauchen mehr Unterstützung. Hier versuchen wir dann getreu der „Hilfe zur Selbsthilfe“ erste Schritte hin zu einer konstruktiven Problembewältigung anzudenken.

Statistiken zeigen, dass häusliche Gewalt nach wie vor ein brisantes Thema ist und auch vor Kindern und Jugendlichen nicht halt macht. Dennoch wenden sich verhältnismäßig wenige Kinder und Jugendliche mit diesem Thema ans KJT. Warum?

KJT: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann hier nur spekulieren. Mir scheint plausibel, dass das zu Hause erlebte für Kinder und Jugendliche zunächst einmal die Norm ist und damit auch eine gewisse Selbstverständlichkeit besitzt. Wahrscheinlich erkennen viele Betroffene das Verhalten ihrer Erziehenden erst retrospektiv als gewaltsam an.

Studien zeigen, dass Gewalt gegen Kinder in allen Bevölkerungsschichten auftritt. Gibt es typische Merkmale von Erziehenden, die gewaltsam gegenüber Kindern handeln?

KJT: Auch hier ist Pauschalisieren schwer. Ich hatte schon öfter Gespräche mit Kindern und Jugendlichen, die die extreme Leistungsorientierung ihrer Eltern belastet hat. Diese äußerten sich wiederholt unzufrieden über die Noten der Kinder und übten z. T. auch Druck aus. Weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben, ist es aber schwer zu sagen, wie viel Druck dann von den Eltern kommt und wie viel Druck sich der*die Jugendliche selbst macht.

Was sind effektive Präventions- und Interventionsmaßnahmen bei Gewalt durch Erziehende?

KJT: Ich versuche mit den Kindern und Jugendlichen abzuklopfen, ob es Unterstützer*innen im nahen Umfeld gibt (z. B. Großeltern, Vertrauenslehrer*innen, Nachbar*innen usw.), an die sie sich wenden können. Solche Unterstützer*innen sind verglichen zu Beratungsstellen eine niederschwellige Form der Hilfe. Und ich glaube, es geht auch ganz viel um Niederschwelligkeit.

Mitunter übe ich dann mit Anrufenden am Telefon auch gute Einstiegssätze für das Gespräch mit dem*der Unterstützer*in. Manchmal rate ich aber auch dazu einen Brief zu schreiben, denn auch das hat viele Vorteile. Eigene Gedanken können sortiert werden, an Formulierungen gefeilt etc. Und die Adressat*innen haben die Chance mehrmals zu lesen.

Zum Schluss möchten wir noch einmal den Bogen zu #NiemalsGewalt spannen. Warum kann Gewalt niemals eine Lösung sein?

KJT: Weil Gewalt immer Gegengewalt hervorruft! Und weil die Ursache des Problems dadurch nicht beseitigt wird.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Bild 1 von 7

Bild 1 von 7 Bild 2 von 7

Bild 2 von 7 Bild 3 von 7

Bild 3 von 7 Bild 4 von 7

Bild 4 von 7 Bild 5 von 7

Bild 5 von 7 Bild 6 von 7

Bild 6 von 7 Bild 7 von 7

Bild 7 von 7

Bild 1 von 7

Bild 1 von 7 Bild 2 von 7

Bild 2 von 7 Bild 3 von 7

Bild 3 von 7 Bild 4 von 7

Bild 4 von 7 Bild 5 von 7

Bild 5 von 7 Bild 6 von 7

Bild 6 von 7 Bild 7 von 7

Bild 7 von 7